Le père Bouhours, jésuite, professeur de lettres et grammairien, doit sa célébrité à l’étrange et touchante docilité de Racine, qui lui envoyait ses tragédies en le suppliant de lui marquer les fautes qu’il pouvait avoir faites contre la langue. Auteur lui-même, le père Bouhours publia en 1671 les

Entretiens d’Ariste et d’Eugène, dont le premier porte sur la langue française. Les deux fictifs amis commencent par se féliciter de l’excellence d’une langue qui l’emporte sur l’italienne comme sur l’espagnole (les deux autres grandes langues de l’époque, la première jugée « molle et efféminée », la seconde « pompeuse et enflée ») parce qu’elle est la seule « qui sache bien peindre d’après nature et qui exprime les choses précisément comme elles sont ». Que soient donc bannies les tournures trop affectées ou les périodes trop longues ! Voilà résumé l’idéal classique, avec ce que nos appellerions aujourd’hui ses limites (recherche de la pureté, de la clarté, de la netteté, aux dépens de « l’écriture », proscription du rare, du baroque, etc.).

Pourtant, rien de borné dans cet esprit : il reconnaît qu’une langue est en perpétuelle évolution et ne saurait être figée dans la sclérose de règles promptement obsolètes. « L’usage, qui est le roi ou le tyran des langues vivantes, est en France le maître du monde le plus impérieux et le plus bizarre. Il abolit souvent de bons mots sans raison ; il en établit quelquefois de mauvais contre la raison même ; il autorise jusqu’à des solécismes. » Suit ce commentaire, pour le coup bizarre : « En un mot la langue française tient beaucoup de la légèreté de l’humeur française ; et c’est un reproche que les étrangers nous font avec beaucoup de justice. Il n’en est pas de même de la langue italienne et de la langue espagnole. Elles se sentent en quelque manière de la constance et du flegme de leurs nations ; elles ne savent ce que c’est que de changer. »

Stendhal (mais ni Mallarmé ni Proust évidemment) aurait souscrit à cette maxime : « Pour plaire, il ne faut point avoir trop envie de plaire, et pour parler bien français, il ne faut point vouloir trop bien parler. Le beau langage ressemble à une eau pure et nette qui n’a point de goût, qui coule de source, qui va où sa pente naturelle le porte, et non pas à ces eaux artificielles qu’on fait venir avec violence dans les jardins des grands et qui y font mille différentes figures. »

Le principal intérêt de ce texte est ailleurs. Il nous renseigne sur l’état de la langue à la fin du xviie siècle, sur l’apparition de mots inconnus jusque-là ou utilisés différemment, sur le vieillissement de certains autres. Ainsi ont disparu le sommeil charme-souci, le ciel porte-flambeaux, le vent chasse-nue, l’abeille suce-fleurs. De cette série n’ont survécu que crève-cœur et boutefeu. Le père Bouhours nous informe que de nombreux termes proviennent de la vènerie et de la fauconnerie : suivre les traces, être aux abois, prendre l’essor, leurre, leurrer, prendre le change, réclamer [rappeler un oiseau de proie pour le faire revenir sur le poing]. Niais se dit d’un faucon qui n’a point encore volé et a été pris au nid. Débonnaire est tiré de bonne et d’aire, et signifie de bon lieu, de bonne naissance. Mais là, des érudits l’ont prouvé, l’étymologie fantaisiste révèle un baroque malgré lui.

La liste des mots nouveaux ou qui ont changé de sens à son époque forme le gros de l’entretien. On apprend que détruire, gâter, empoisonner, envenimer, briller, donner, employés auparavant uniquement au sens propre, sont devenus métaphoriques. La médisance empoisonne, cet enfant est trop gâté, cet homme brille dans la conversation, cet autre donne dans le galimatias. Toutes ces tournures sont récemment apparues. De même, on s’embarque maintenant dans une affaire, dans une entreprise. (Mais l’expression citée : une affaire embarquée, a fait long feu.) Parmi les mots à la mode, l’auteur relève : façon. On fait des façons, on agit sans façons. Mais une grande façonnière, dont il note également l’apparition, pour se moquer d’une dame qui en fait trop, de façons, n’a pas survécu. Habile a changé complètement de signification : on ne le dit plus d’un docte et savant personnage, mais d’un individu adroit, qui sait s’y prendre.

Le père jésuite déplore la laïcisation du mot fête. « La fête de Versailles ; donner une fête. Ce mot est devenu profane. Voilà jusqu’où va le caprice et la tyrannie de l’usage. Il ne se contente pas de choquer souvent les règles de la grammaire et de la raison ; il ose même violer quelquefois celles de la piété. » La multiplication de trop est assez de son goût : il aime je ne suis pas trop d’avis – ce qui permet d’imaginer qu’il aurait prêté une oreille indulgente aux c’est trop beau, c’est trop bon des jeunes du xxie siècle.

Autre trait moderne : il n’est pas hostile à l’accord de proximité. Quand deux substantifs de différent genre se rencontrent, comme joies et goûts, temps et manière, ce n’est pas une faute que de faire rapporter l’adjectif au dernier substantif. Le temps et la manière en laquelle, ou un secours et une consolation parfaite sont des tournures aussi acceptables que les joies et les goûts spirituels.

Enfin, le père Bouhours peut être considéré comme le précurseur et le conseiller occulte de notre Dire, ne pas dire. Il indique nettement, en plusieurs endroits, quelle est la tournure fautive et quelle est la correcte. On ne dit pas je vous demande excuse mais je vous demande pardon ; ni une personne défait l’autre mais une personne efface l’autre ; ni je me fais des affaires mais je me cause de l’embarras ; ni des empêchements réels mais des empêchements véritables ; ni un ami essentiel mais un ami solide ; ni hautesse, mais, selon le cas, hauteur ou altesse. Un œil insatiable de voir est aussi ridicule que les affections immortifiées de notre cœur.

Pourquoi l’expression l’impuissance où je suis d’être consolé par personne est-elle fautive ? Parce que être dans l’impuissance s’accommode bien à un verbe actif, mais non pas à un verbe passif. « On dit : je suis dans l’impuissance de vous assister, mais non : je suis dans l’impuissance d’être assisté. » Dire : vous vous aimez trop par un amour déréglé, c’est oublier que si on s’aime trop, on s’aime avec dérèglement. « Ainsi par un amour déréglé est inutile après trop. »

« Dire : tous mes désirs soupirent vers vous n’est pas bien ; il faut dire : soupirent après vous ou pour vous. » Parmi toutes les erreurs relevées dans une récente traduction de L’Imitation de Jésus-Christ, celle-ci est à réprouver sans conteste : Je ne trouve du repos en aucune créature, mais en vous seul, ô mon Dieu. « Cette construction n’est pas régulière. Je ne trouve du repos ne se rapporte pas bien à mais en vous seul. Il fallait dire : mais j’en trouve en vous seul. Les verbes ne doivent point être sous-entendus en ces rencontres ; ils doivent être toujours exprimés et on ne doit point craindre de répéter le même mot. » Comme Pascal, le père Bouhours estime que « la répétition ne choque point, quand elle contribue à la régularité de la construction, à la netteté du style, à la précision de la pensée ». Stendhal, encore, aurait souri d’aise, lui qui ne se gênait pas pour mettre quatre fois l’adjectif affreux dans une seule page de La Chartreuse de Parme.

Le livre fourmille de préceptes et de conseils savoureux, qui montrent un homme soucieux de préserver le bon langage, mais sans s’opposer aux nécessaires mutations. Gide, pour se moquer de lui, imagine que dans un dialogue avec Racine ce sourcilleux critique reproche à l’auteur de Phèdre le redoublement de sonorités dans le vers :

Vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée.

Le poète répond qu’il a longtemps cherché le moyen d’éviter ce défaut, qui l’a d’abord chagriné, lui aussi, et même tourmenté. Mais, agacé par l’insistance du père, il finit par avouer qu’il a écrit ce vers précisément pour cette répétition. « C’est cette répétition qui me plaît. » Et Bouhours de rester bouche bée. Beaucoup d’écrivains, aujourd’hui, s’ils l’avaient lu, voudraient river son clou à ce censeur : mais aucun de ceux qui réclament le droit de manipuler plus librement la langue et de se passer des fantaisies n’est Racine.

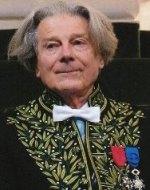

Dominique Fernandez

de l'Académie française