Un de nos fidèles lecteurs de cette rubrique : « Dire, ne pas dire »,

M. Henri Raynal, poète et auteur de plusieurs ouvrages de salubrité publique langagière, m’adresse par lettre toute une série d’observations tirées de son dernier ouvrage (

Ils ont décidé que l’univers ne les concernait pas)

. Elles méritent d’être partagées avec l’ensemble d’entre nous, tous autant que nous sommes, amis de notre langue et anxieux des périls qui l’assaillent. M. Raynal fait remarquer que le plus dangereux de ces périls n’est pas l’invasion de l’anglais et des anglicismes, fort encombrante il est vrai, mais provient des locuteurs français eux-mêmes, qui se font complaisamment véhicules de mots employés à contresens, et se substituant d’autorité aux mots qui font sens. Il compare ces mots intrus, qui éliminent les mots légitimes et faussent la précision et donc la clarté de notre langue, à ces « virus » qui, introduits malignement dans un système informatique, ruinent son fonctionnement, ou encore à ces « algues tueuses » qui, une fois introduites dans un écosystème marin, y font un ménage par le vide.

Quelques exemples. Le mot produit : il tend à éliminer, dans sa vague généralité, les mots exacts article, œuvre, denrée, engin, appareil, équipement, et à désigner aussi bien un appartement mis en vente par une agence qu’un voyage organisé par un autre type d’agence, une formule de placement pour demandeur d’emploi, un disque compact dans un grand magasin ou une installation d’art contemporain dans une galerie ad hoc. Trop de choses très différentes désignées en vrac par un seul mot de la langue de bois commerciale.

Autre exemple, le participe passé dédié. Lorsqu’un « trader » nous explique qu’il a été « dédié en tant qu’assistant à un desk », il devrait dire affecté. Lorsqu’un magazine vante son « équipe de journalistes dédiés », il veut dire spécialisés, mais il préfère recourir à ce qualificatif vaguement noble, et vidé de son sens quasi synonyme de consacré. Du coup, consacré est éliminé de la langue, en compagnie de réservé, destiné, dévolu à ; ou bien conçu, étudié, utilisé pour ; ou encore spécialisé, approprié à.

Encore d’autres ? Gérer, employé à tout bout de champ et éliminant maîtriser, administrer, surmonter, mener à bien, etc.

Opportunité : au sens exact, c’est le caractère de ce qui vient à propos, celui par exemple d’un moment propice, saisi à temps ou manqué. Vidé de ce sens et employé à bouche que veux-tu, il est réduit au sens d’occasion commerciale, de solde, de possibilité, d’offre, et met au rancart tous ces mots.

Évident, mot cartésien par excellence – qualifiant l’acquiescement sans réserve de la raison à une conclusion qui s’impose, s’est dégradé en facile, ou, à la forme négative, en difficile, compliqué, autant d’appréciations fort vagues.

Récupérer : on ne va plus chercher ses enfants à l’école, on va les récupérer. On ne recueille plus un naufragé, on le récupère. On ne va plus retrouver l’autoroute, mais la récupérer. Hommes, bêtes et choses sont ramassés à égalité par le même râteau, qui se substitue à tout un riche vocabulaire.

Structure : mot fourre-tout, mot à prétention savante, tend à remplacer bâtiment, service, administration, organisme, agence, groupe, institution, compagnie, entreprise, équipement, installation, charpente, échafaudage.

À travers : cette locution adverbiale a quasi phagocyté par, avec, au moyen de, grâce à, à l’aide de, par l’entremise de, à la faveur de, à l’occasion de, par l’intermédiaire de. On dira : « Ces informations nous sont parvenues à travers les insurgés », « J’ai connu Jean à travers Fabienne », ou même on écrira : « À la bataille de Crécy les chevaliers s’affrontèrent à travers leurs lances. »

Ce phénomène de rétrécissement de la langue par impropriétés grotesques mais tueuses n’avait pas assez été remarqué ni diagnostiqué. Merci, Monsieur Henri Raynal !

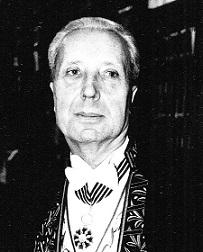

Marc Fumaroli

de l’Académie française