Sauf le nôtre, nos dictionnaires usuels séparent les noms propres toponymes, patronymes des communs. Envahissement, les premiers s’emparent des seconds.

Selon une vénérable tradition française, nous n’achetons plus depuis longtemps du vin, mais du bordeaux, du graves, toponymes, mieux, du Smith Haut Lafitte, patronyme. De même, les marchés n’offrent pas du fromage, mais du livarot, saint-nectaire ou roquefort, toponymes. Cet usage ancien se retrouva, plus récemment, dans la vente des automobiles, qui ne présente plus des voitures, mais des Renault, Citroën ou Toyota. Dans ce domaine les noms propres ont supprimé les noms communs.

Dans des magasins géants, la grande distribution précipita le phénomène. En ces lieux, vous ne trouverez plus des mouchoirs, mais des Kleenex, de la sauce tomate, mais du Ketchup. Il peut même arriver que le nom du produit manque sur l’emballage, chose qui gêne parfois les courses, surtout lorsqu’on arrive pour la première fois en pays étranger dont on connaît les langues, non les concurrences commerciales. Les marques prennent toute la place de sorte que l’on ne sait plus ce que l’on achète. Ainsi des noms propres chassent-ils les noms communs.

Cette guerre devient une dérive massive des langues. Preuve : les copies de nos élèves, les romans contemporains regorgent de marques. Comment qualifier cette substitution ?

J’ai passé ma jeunesse dans des pensionnats. À la rentrée des classes, ma mère cousait sur mon linge mes initiales au fil rouge. Coutume qui permettait, passé la buanderie publique, de reconnaître chemises et chaussettes, mes propriétés. Ce linge est à moi parce qu’il est marqué. J’use de ce mot à dessein. Une marque désigne une propriété. Les mots sont-ils des marques sur les choses sans nom ?

Lorsque j’achète une voiture, nulle trace de mon nom ne figure sur la carrosserie ; au contraire Renault ou Toyota y est gravé en grandes lettres. Donc le véhicule est moins à moi, l’acheteur, qu’il ne reste au constructeur, qui profite même de cette aubaine car, gratuitement, j’afficherai partout sa publicité. D’une certaine manière, il me vole.

La marque, c’est le vol. Un vol dont l’acheteur est certes victime, mais il s’agit surtout, à mes yeux, d’un viol de la langue. À leur profit, les noms propres volent les noms communs, dont les termes parlent d’eux-mêmes : ceux-ci désignent le bien commun ; ceux-là se réfèrent à la propriété. Une marque pose donc la question du droit de propriété et la résout en s’appropriant une chose commune.

Autant il est facile de trouver l’origine du mot marque et sa fonction linguistique dans le droit de propriété, autant la date de son apparition historique sur le marché reste, à ma connaissance, inconnue.

Sauf que, feuilletant un vieux grimoire de l’époque hellénistique, je découvris que les putains d’Alexandrie sculptaient en négatif leur nom et leur adresse sous les semelles de leurs sandales et les imprimaient ainsi en marchant sur le sable de la plage. Marchant, elles marquaient.

Leurs clients les suivaient à la trace. La publicité, rien de plus rationnel, fut inventée par les filles publiques. Comment nommer le titulaire d’une marque ? Un fils, en droite ligne, de ces putains alexandrines.

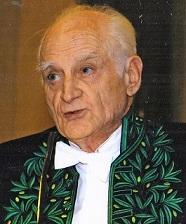

Michel Serres

de l’Académie française