Il est des noms qui changent de genre selon qu’ils sont au singulier ou au pluriel, ce sont les fameux amour, délice et orgue, masculins dans un cas, féminins dans l’autre. Mais il en est d’autres, plus nombreux, qui n’ont pas exactement le même sens au singulier et au pluriel. Parmi ceux-ci, on trouve affection. Dans la langue courante, au singulier, ce nom désigne l’attachement tendre que l’on éprouve pour une personne. On dit ainsi que l’on porte de l’affection à quelqu’un, que l’on donne des marques d’affection, etc. Au singulier, ce nom peut aussi désigner une altération de la santé (une affection aiguë, chronique) et peut également, en ce sens, s’employer au pluriel (des affections de la peau, des affections pulmonaires). On veillera donc bien à écrire correctement ce mot selon que l’on veut lui donner son premier sens ou son deuxième, et l’on se souviendra qu’il avait le cœur plein d’affection signifie « il était très aimant », alors qu’il avait le cœur plein d’affections signifierait « il souffrait de nombreux troubles cardiaques ».

Recherche

Pourcent au lieu de Pour cent

Le 4 avril 2019

La locution pour cent, précédée d’un nombre cardinal, indique que le rapport entre deux grandeurs dénombrables est exprimé par une fraction ayant cent pour dénominateur. La réduction à cent de ce dénominateur permet de se faire beaucoup plus facilement une idée de ce rapport qu’avec les chiffres originaux. On se représente mieux 51,64 % des voix que 18 000 668 voix sur 34 861 353. Mais, si on l’écrit en toutes lettres, il convient de ne pas faire de faute d’orthographe dans cette locution, que l’on doit orthographier, en séparant les deux mots, pour cent et non, sans doute par analogie avec le nom pourcentage, pourcent. Cette remarque vaut également pour le tour moins employé pour mille.

|

On écrit |

On n’écrit pas |

|

Quinze pour cent des élèves ont obtenu une mention Un taux de mortalité de trois pour mille |

Quinze pourcent des élèves ont obtenu une mention Un taux de mortalité de trois pourmille |

Confident pour Confiant

Le 4 avril 2019

Anglicismes, Néologismes & Mots voyageurs

Les noms confident et confidente sont empruntés de l’italien confidente, « confiant », qui vient lui-même du latin confidens, participe présent de confidere, « se fier à, mettre sa confiance dans ». Il désigne une personne à qui l’on confie ses plus secrètes pensées : Elle a toujours été la confidente de sa fille, sa plus chère confidente. Au théâtre, ce nom désigne un personnage secondaire d’une tragédie ou d’une comédie, qui a essentiellement pour rôle de permettre au spectateur de connaître la situation des principaux personnages et au héros de révéler ses sentiments intimes : Œnone est la confidente de Phèdre. Par extension de sens, au masculin, confident désigne aussi un siège capitonné de la seconde moitié du xixe siècle, offrant deux places côte à côte mais disposées en sens contraire, destiné à favoriser une conversation intime.

Confident est donc un nom et, s’il fut aussi un adjectif en langue classique, il ne l’est plus aujourd’hui. Il convient donc de ne pas lui donner le sens de « confiant, assuré », qu’il a en anglais mais non pas dans notre langue.

Apposer son veto au sens d’Opposer son veto

Le 4 avril 2019

Le verbe apposer est un dérivé de poser et signifie « poser, appliquer sur quelque chose » : On appose une affiche sur un mur, des scellés sur une porte, etc. Il a aussi le sens de « porter, inscrire sur un document » : On appose un visa sur un passeport ou sa signature au bas d’un acte officiel. Ce verbe a un paronyme, opposer, qui est emprunté, avec influence de poser, du latin opponere, « placer devant », « se dresser contre quelqu’un », « opposer comme obstacle, comme objection ». Apposer s’emploie donc essentiellement avec des noms concrets tandis qu’opposer peut s’employer avec des noms abstraits. Comme le nom veto désigne un droit reconnu par certaines constitutions au chef de l’État de s’opposer à la promulgation d’une loi votée par l’Assemblée législative et, par extension et par affaiblissement, une opposition, un refus ou une interdiction, c’est opposer un veto qu’il faut dire, (comme on dit opposer un refus, opposer une fin de non-recevoir), et non apposer un veto.

Méthodologie pour Méthode

Le 4 avril 2019

Nous avons vu naguère que l’on employait souvent problématique quand c’est problème qu’il fallait utiliser. Ce type de substitution se retrouve ailleurs : un certain nombre de noms terminés par -logie ont été empruntés du grec, directement ou par l’intermédiaire du latin, tels qu’archéologie ou astrologie. Par la suite -logie, tiré du grec logos, « parole, discours, traité », est devenu un suffixe du français très productif et a souvent été utilisé pour former des noms de disciplines scientifiques, comme cardiologie ou minéralogie. Mais ce suffixe ne doit pas être employé dans le but de donner un vernis scientifique à des termes, en particulier abstraits, quand c’est la forme non suffixée que l’on devrait employer. C’est ce qui se passe, hélas trop souvent, avec le couple méthode / méthodologie. Rappelons que la méthode est une manière de conduire sa pensée, d’établir ou de démontrer une vérité suivant certains principes et avec un certain ordre, alors que la méthodologie est, elle, l’étude des méthodes de recherche et d’analyse propres à une science, à une discipline. Si on peut dire que la méthodologie en recherche scientifique a fait faire des progrès considérables à la médecine, on dira : agir avec méthode et non avec méthodologie.

|

On dit |

On ne dit pas |

|

Vous n’avez pas adopté la bonne méthode |

Vous n’avez pas adopté la bonne méthodologie |

Denis. P. (France)

Le 4 avril 2019

Bonjour, on pourrait évoquer « écrire, ne pas écrire »... La proposition d’absence de pluriel dans la phrase « ...les certificats concernant M. et Mme XY, vos oncle et tante... » est-elle exacte ou faudrait-il mettre oncle et tante au pluriel. Quelle est la règle en la matière ?

Denis. P. (France)

L’Académie répond :

On met, après un adjectif possessif au pluriel, les noms au pluriel s’ils sont plusieurs, au singulier si chacun d’eux est unique. Tu honoreras tes père et mère; Il vient avec ses frère et sœur (il a un frère et une sœur) ; Il vient avec ses frères et ses sœurs (il a au moins deux frères et deux sœurs).

Paul D. (France)

Le 4 avril 2019

J’aimerais savoir quelle règle s’applique lorsque dans la phrase : « As-tu son innocente vidéo ? », nous utilisons le déterminant masculin « son » alors que le nom « vidéo » féminin ?

On dirait que c’est lié à l’adjectif « innocente », non ?

Je vous remercie par avance pour votre réponse.

Paul D. (France)

L’Académie répond :

Devant un nom commençant par une voyelle ou un h muet, les adjectifs possessifs ma, ta, sa deviennent mon, ton, son pour éviter l’hiatus.

Mon amie et non ma amie ; Ton épée et non ta épée ; Son oreille et non sa oreille.

On dira donc son inoubliable vidéo, mais, bien sûr, sa vidéo inoubliable.

Zéro, un et deux

Le 11 mars 2019

Zéro, un et deux

Mot d’origine latine, neutre désigne un mot sans genre : ni féminin, ni masculin. Je ne connais aucun terme dans ma langue dont on puisse dire qu’il appartient à cette tierce classe. Invention récente, issue de fortes têtes notoirement hostiles à la féminité, la théorie dite du neutre prétend que le masculin joue, en langue française, le rôle de ce neutre dont elle est privée. Neutre alors n’est pas pris dans le sens usuel, mais à son inverse : bivalent, il vaut ici pour les deux genres et peut ainsi prendre à loisir la place et la fonction du féminin.

À ma connaissance, cette théorie n’apparaît dans aucune grammaire ni quelque traité de linguistique. Enfant, je ne l’ai point apprise ni, devenu adulte et, partant, plus savant, rencontrée quelque part.

Bien documentée au contraire par grammairiens et linguistes, aussi ancienne et vénérable que la science hellénistique, il existe, en français, une sorte d’équivalent à ce prétendu neutre. Terme d’origine grecque, en effet, signifiant « commun », épicène désigne les deux genres en même temps ; il inverse plutôt le vrai neutre ou remplace son contresens. Une femme ou un homme disent équivalemment je, tu, toi, moi, nous et vous, pronoms épicènes, comme le sont les articles au pluriel des ou les. De même les prénoms Camille, Claude ou Dominique. Substantifs, maintenant : si vous ignorez le sexe du nouveau-né chez votre voisine, vous lui demandez : comment va votre enfant ? Le voilà plus tard adulte, devenu fonctionnaire, géographe ou cinéaste, entouré de collègues. Êtes-vous Corse ou Basque, Moscovite, Malgache ou Canaque ?

Dans un premier compte, les mots en question se présentent rarement, croit-on. Non, car de nombreux substantifs se réfèrent aux animaux, vivants sexués. Sauf ceux que nous élevons ou chassons, proches donc de nous et que nous déclinons en vache et taureau, porc et truie, sanglier ou laie… sans compter le tigre et la tigresse, nous disons communément une pie mâle ou un hérisson femelle. Dans le second cas, le masculin, en effet, désigne aussi un être féminin, mais dans le premier, le féminin désigne un mâle. Dans ce cas, il faudrait dire que le féminin joue le rôle de neutre et, d’une certaine manière, l’emporte sur le masculin. Voici le score équilibré !

La notion d’épicène peut donc calmer dix conflits picrocholins, idéologiques pour la plupart. Irénique ou pacifiste… deux adjectifs épicènes… notre dictionnaire équivaut alors et depuis toujours à un traité d’armistice.

Ladite théorie du neutre n’a pas cinquante ans ; toujours vivace, l’épicénat, si j’ose ainsi dire, approche les deux millénaires et s’applique à maintes langues, dont la nôtre.

Nouvel argument : il existerait des verbes neutres : il neige, il grêle. Au début du xxe siècle, Lucien Tesnière, linguiste français, classait parmi les zérovalents ces verbes climatiques, parce que leur sujet ne se réfère à aucun principe actif. Plutôt attentif au genre, je préfèrerais les nommer monovalents, puisque l’on ne dit ni ne dira jamais : elle gèle ou elle pleut.

Zérovalent, neutre signifie sans genre ; monovalent, pour qualifier les verbes, s’applique à un seul genre ; épicène enfin aux deux. Zéro, un, deux, tout est clair.

À cet inventaire sommaire, j’ajouterais volontiers l’invention d’une classe entière de mots épicènes : les termes en -eur sont, indifféremment, masculins ou féminins – une saveur, un honneur – mais on pourrait dire épicène leur ensemble comme tel, alors bivalent.

D’où le branle intéressant du féminin pour les masculins de cette classe ; au moins quatre degrés de liberté : actrice, prieure, glaneuse, demanderesse… Cette hésitation vient de ce que l’on n’en a pas vraiment besoin. Une expérience quasi décisive le confirme : lorsque les femmes arrivèrent peu à peu et rares dans la profession médicale, le terme doctoresse pointa dans l’usage. À mesure que leur nombre crût, il perdit de son importance et le mot docteur revient désormais souvent. Aucun inconvénient de dire et d’écrire docteur à Béatrice Dupont. Chère professeur, les mots en –eur sont aussi féminins.

Second débat. Qu’il faille distinguer entre le titre et la fonction, partage qui donne à celles qui s’élèvent dans l’échelle sociale un titre au masculin, cela fait rire aux larmes, puisque, en forme de ballon de rugby, ledit principe s’annule vers les hautes dignités : reine, papesse, impératrice… ainsi qu’au voisinage du peuple : infirmière, factrice… alors que, gonflé en son ventre mou, il faudrait lui obéir en disant : Madame le Secrétaire perpétuel ou Madame le Professeur d’Oncologie… Comment ne pas deviner, sous ces préceptes pseudo- grammaticaux, les idéologies au nom desquelles combattent des pugnaces, gourmands de combats. Les affrontements alimentent les idéologies et nourrissent, en retour, les conflits. Pour entrer en science, il faut quitter ce cercle enchanté ; certes cela ne suffit pas, mais reste nécessaire.

Car cette bataille rappelle plaisamment les vieux mythes où les mâles volent aux femmes même la fonction, éminemment maternelle, d’engendrement : Jupiter accouche d’Athéna par la cuisse ; par la côte, Adam donne naissance à Ève… Entre la féminisation et ce type de rapt, choisissez ! Grâce à la reine dont j’admire la couronne et à l’institutrice qui m’a tout appris, j’ai choisi. Je dis donc à ma Perpétuelle Madame la secrétaire – encore un mot épicène – et la Professeur.

Oublions donc neutre et titres.

Mythe de nouveau. Reine des Amazones, Hippolyte, à cheval avec ses compagnes d’armes, rencontre Thésée, le héros labyrinthique, pour tenter de signer un traité et que s’apaise enfin la guerre entre les sexes. Étincelante de magnificence, une toile de Carpaccio m’enseigna l’évènement. J’appris alors de lui que la seule règle reste, en toutes occasions, de respecter la splendeur, là celle de l’image, ici celle de la langue et, en dessous d’elle, sa musique ; tendez l’oreille à tout féminin nouveau, riez des cacophonies, suivez l’harmonie.

Au conflit pérenne dont souffrent les femmes et les hommes depuis le commencement du monde, l’on peut, à loisir, préférer l’amour et, pour le déclarer, la grammaire et la beauté.

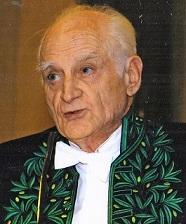

Michel SERRES

de l’Académie française

Entre deux choix

Le 11 mars 2019

Anglicismes, Néologismes & Mots voyageurs

La langue anglaise emploie volontiers choice, « choix », quand notre langue veut le nom possibilité ou un nom de même sens. Il convient de respecter les particularités propres à ces deux langues et de ne pas faire passer maladroitement dans l’une ce qui doit être réservé à l’autre. On se gardera donc bien de dire entre deux choix, quand c’est entre deux possibilités qu’il faudrait employer (rappelons d’ailleurs que deux choix supposeraient quatre possibilités), ou d’utiliser des formes comme plusieurs choix, de nombreux choix, etc.

|

On dit |

On ne dit pas |

|

Toutes les possibilités vous sont offertes Y a-t-il d’autres solutions ? Nous avons un vaste choix de couleurs Vous avez le choix entre toutes ces offres |

Tous les choix vous sont offerts Y a-t-il d’autres choix ? Nous avons de nombreux choix de couleurs Vous avez tous les choix |

Regrets et Remords

Le 11 mars 2019

Le remords est le sentiment de culpabilité que l’on éprouve quand on a commis une faute ou, comme on pouvait le lire dans la sixième édition du Dictionnaire de l’Académie française, le « reproche violent que le coupable reçoit de sa conscience », alors que le regret c’est le « déplaisir d’avoir perdu un bien qu’on possédait, ou d’avoir manqué celui que l’on aurait pu acquérir ». Ce dernier peut aussi désigner, par affaiblissement, la contrariété que l’on a à faire ce qui nous déplaît ou déplaît à autrui. On en a un témoignage avec l’expression à regret, « avec répugnance, sans plaisir », popularisée par la locution l’abbaye de monte-à-regret, qui, dans l’argot des voleurs et depuis Mandrin, a désigné la potence puis la guillotine.