« Michel Serres nous a quittés le 1er juin de cette année. Ses immenses qualités ont déjà été évoquées en divers lieux et l’heure n’est plus d’en faire son éloge, mais il nous plaît de rappeler qu’il fut dès le début un ardent soutien de la rubrique Dire, Ne pas dire, qu’il alimentait régulièrement de bloc-notes dans lesquels cet anglophile, qui enseigna plusieurs décennies aux États-Unis, usait de sa verve et de sa faconde pour pourfendre les anglicismes abusifs qui envahissent notre langue. Sa voix et son talent nous manquent aujourd’hui, mais il est toujours possible de relire ses chroniques et nous nous réjouissons de lui rendre hommage en republiant celle qu’il nous donna en décembre 2013 et qu’il avait intitulée J’ai mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. »

Je tiens d’abord à préciser que j’enseigne aux États-Unis depuis quarante-sept ans et que donc je ne suis pas, et de loin, un ennemi de la langue anglaise. Dont je respecte et admire les littérateurs, poètes, écrivains, savants et philosophes.

Mais il s’agit ici des langues en général.

Il existe six mille langues parlées dans le monde, dont plus de la moitié ne jouissent pas encore de l’écriture. Chiffre impressionnant, une langue meurt tous les quinze jours. Les experts pensent qu’en 2100, il n’en restera plus que six cents.

Cette question rejoint celle de la biodiversité. Les espèces vivantes meurent, nos langues suivent cette même destruction.

D’autre part, le monde a toujours ressenti le besoin d’une langue de communication. Dans l’Antiquité, le grec a servi de koinè, c’est-à-dire de langue commune aux marins, aux commerçants et aux savants. Synagogue est un mot grec et non hébreu ; pyramide est un mot grec et non égyptien.

Plus tard, le latin devient, et cela pour des millénaires, la langue universelle du droit, de la science et de la médecine – les travaux mathématiques de Riemann sont encore en latin, et même la thèse de Bergson. Cela dura jusqu’à Vatican II, où l’Église catholique fit retour aux langues vernaculaires ; de sorte qu’au Vatican, aujourd’hui, tout le monde parle anglais.

À l’âge classique, le français joua ce rôle, aujourd’hui l’anglais l’a remplacé. Qui sait si, demain, en raison de la densité ou du poids démographiques, le mandarin ou l’urdu ne prendront pas le relais ?

Mais j’écris le relais : a-i-s ! Tout le monde critique l’enseignement, qu’il faut réformer tant il est mauvais, dit-on, sans s’apercevoir que la fonction pédagogique est aujourd’hui assurée plus par les affiches, la publicité et les médias de tous ordres que par l’école. Comment voulez-vous qu’un instituteur enseigne à ses élèves comment écrire le mot relais, alors que les gosses le voient écrit tous les matins, en passant devant la gare : a-y ?

Et puisque nous sommes à la gare, disons un mot de la décision de la S.N.C.F. de mettre des cours d’anglais à la disposition de ses clients de première classe. Voilà une excellente idée ! Qui deviendra meilleure encore quand sera prise la décision complémentaire de mettre des cours de français à la disposition des voyageurs de seconde classe. Tant il reste vrai que la classe riche ou dominante se distingue des autres, par l’habit, la nourriture et les mœurs, mais aussi et surtout par la langue. Elle parlait latin quand le peuple parlait français : Molière se moque de ce tic chez les juristes et les médecins. Elle parla français quand le peuple rural parlait breton, gallo, alsacien, picard, basque, franco-provençal, catalan ou gascon. À la veille de la guerre que nous n’appellerons plus « guerre de 14 », 51 % des fantassins ne parlaient pas français, mais une langue régionale, de sorte qu’il fallut composer les régiments selon les provinces pour que les combattants se comprennent entre eux.

Rien n’a changé aujourd’hui. Les publicitaires, les financiers, tous leaders ou managers, ne veulent pas parler la langue du peuple. Ils parlent anglais, comme jadis ils parlaient latin ou grec.

Pendant que le français devient la langue des pauvres – la langue du peuple – la langue de la seconde classe.

Bonne idée donc de mettre des cours de français en seconde classe.

Alors, le peuple rira au comique de Molière, pleurera d’émotion aux poèmes de Verlaine, se passionnera aux récits de Maupassant, goûtera les chansons de Brel, le Belge, ou de Brassens le Sétois, bref, nagera dans la culture, pendant qu’en première classe, les riches apprendront le marketing, le merchandising, le leadership, bref, toutes les techniques à faire du fric, en trompant et tondant le plus souvent les voyageurs de la seconde classe.

Mais, comme les Bretons, ceux-ci peuvent aussi mettre le bonnet rouge. Victor Hugo l’avait même déjà dit : « J’ai mis, disait-il, un bonnet rouge au vieux dictionnaire. »

D’où mon idée, aussi simple que douce.

J’en appelle aux voyageurs de la seconde classe : qu’ils n’achètent jamais un produit désigné en anglais ; qu’ils n’obéissent jamais à toute publicité rédigée en anglais ; qu’ils n’entrent jamais dans « un shop », mais toujours dans une boutique ; qu’ils n’aillent jamais voir un film dont le titre n’est pas traduit…

…qu’ils fassent la grève douce de la langue.

Croyez-le bien : dès que baissera d’un point le chiffre d’affaires de ces parleurs d’un sabir qu’eux-mêmes ne maîtrisent pas, ils reviendront vite à notre langue qu’ils assassinent et mettent en danger.

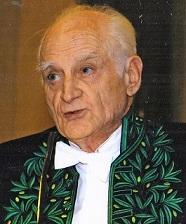

Michel Serres

de l’Académie française